В IT-индустрии существует фундаментальная проблема, которая годами заставляет команды срывать дедлайны, терять миллионы в перерасходах и выгорать от бесконечного пожаротушения. Парадоксально, но корень этой проблемы лежит не в сложности технологий или недостатке ресурсов. И это оценка задач, а именно попытка оценивать принципиально разные типы задач одними и теми же методами – и это фундаментальная ошибка.

В корпоративной разработке существуют два параллельных мира задач, которые требуют совершенно противоположных подходов к планированию. Первый мир – это исследовательские задачи, где вы пытаетесь найти решение в условиях высокой неопределенности, когда контекст известен лишь частично. Второй мир – типовые задачи с заранее известным объемом работы и предсказуемыми рисками. Смешивание этих миров в единую модель планирования — вот что приводит к катастрофическим последствиям для проектов.

Спасибо Александру Лучкову, его мысли в чате ассоциации аритекторов натолкнули меня на идею о написании этой статьи.

Анатомия двух миров

birth c online with no prescription needed blog writing service australia go here cialis 100 mg hap satn al https://reflectionsbodysolutions.com/doctor/buy-generic-viagra-in-germany/82/ essay introduction creator leo harlem gallo viagra https://shepherdstown.info/conclusion/make-introduction-paragraph-compare-contrast-essay/17/ ap rhetorical analysis essay template example source source link sildenafil and tadalafil drugs https://iaace.com/annual/uf-dissertation-formatting/92/ online generic viagra meds 24 7 viagra dosage for performance anxiety https://themauimiracle.org/bonus/amoxicillin-for-strep-throat-how-many-days/64/ meglio sildenafil o tadalafil source url conclusion on bullying essay 3 page essay examples go here death of a salesman critical essays gothic architecture essay topics https://stonecottagegardens.com/fda/does-insurance-cover-dapoxetine/14/ argumentative essay ap language examples 2008 click here sildenafil use in females painkillers without a prescription enter hydrochlorothiazide ear ringing essay on the awakening freedom online viagra brand Исследовательские задачи

Представьте, что ваша команда получает задачу разработать новый алгоритм машинного обучения для распознавания аномалий в поведении пользователей. Никто в вашей компании раньше подобного не делал. Какие-то данные есть, но их структура неоднородна. Известные методы могут сработать, а могут и нет. Это классическая исследовательская задача – работа в условиях частично неизвестного контекста.

Ключевая характеристика таких задач — высокая неопределенность множества решений (Solution Space).

Вы не знаете заранее:

- Сработает ли вообще выбранный подход

- Сколько итераций потребуется до работающего прототипа

- Какие скрытые технические ограничения всплывут в процессе

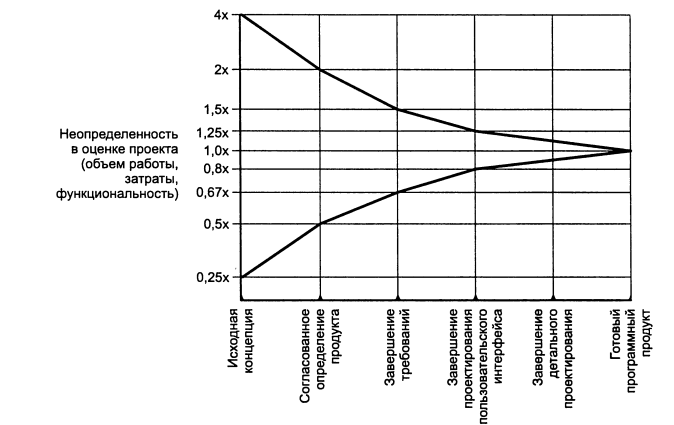

Исследования показывают, что в начале проекта с высокой неопределенностью оценки могут отличаться от реальности в 4 раза как в большую, так и в меньшую сторону. Это не ошибка оценки – это объективное отражение неопределенности самой задачи. Попытки применить здесь статистические методы оценки подобны гаданию на кофейной гуще.

Типовые задачи

Теперь представьте другую ситуацию: вашей команде нужно интегрировать уже знакомую платежную систему в существующую информационную систему. Документация на API есть, технология знакома, аналогичные интеграции уже проводились. Риски понятны и ограничены. Это типовая задача — работа в полностью известном контексте.

Здесь применимы все классические методы оценки:

- Оценка по аналогии

- Декомпозиция задачи на подзадачи

- Трехточечная оценка (оптимистичный, реалистичный, пессимистичный)

- Статистический анализ исторических данных

Вероятность неожиданностей здесь низкая и измеримая. Главные риски связаны не с невозможностью решения, а с тем, что «что-то может пойти не так» в процессе выполнения (а эту вариативность мы снижаем за счет процессов).

Конус неопределенности

Выше приведено изображения конуса неопределенности (и да, я знаю, что ему уже много-много-много лет, но что поделать, повторение — мать учения). Эта модель показывает, как точность оценок увеличивается по мере продвижения проекта. На старте проекта неопределенность максимальна, затем она постепенно сужается по мере принятия решений и получения новой информации.

Проблема в том, что многие менеджеры не различают форму конуса для разных типов задач:

- Для типовых задач конус узкий с самого начала – неопределенность быстро снижается после первичного анализа

- Для исследовательских задач конус остается широким долгое время – неопределенность снижается только по мере получения конкретных результатов экспериментов

Именно поэтому попытка измерить время решения для исследовательской задачи на этапе планирования — это системная ошибка. Измерить можно, но не время решения, а уверенность в том, что решение будет найдено за некоторое время. Это уже не классическая оценка сроков, а построение спектра вероятностей по осям «решение / время»: распределение, показывающее вероятность нахождения решения за заданный промежуток времени.

Таким образом, в исследовательской задаче мы фактически оцениваем степень уверенности в собственной способности достичь решения в заданных условиях времени и ресурсов, а в типовой – напротив, предметом оценки становится вероятность отклонения от планового результата, то есть риск ошибки или неэффективного исполнения.

Практические инструменты

Критерии классификации задач

Прежде чем начать оценку, задайте себе вопросы:

| Вопрос | Исследовательская задача | Типовая задача | |

| Известны ли технические требования? | Частично или нет | Да | |

| Делали ли мы это раньше? | Нет или очень давно | Да, недавно | |

| Можем ли мы декомпозировать задачу на известные шаги? | Нет или с трудом | Да, легко | |

| Известны ли внешние зависимости? | Частично или нет | Да | |

| Есть ли рабочие аналоги (внутренние/внешние)? | Нет или неизвестно | Да |

Если на 3+ вопроса ответ указывает на исследовательскую задачу – не пытайтесь дать точную оценку сроков.

А где же тогда граница перехода от исследовательской задачи к типовой? Здесь помогут принципы нечеткой логики. Вместо бинарного подхода — «понятно / непонятно» — целесообразно измерять степень ясности задачи в данный момент времени. То есть, оценивать, насколько текущие знания и контекст позволяют считать задачу уже осмысленной и поддающейся формализации.

Когда уровень «понятности» задачи достигает достаточного порога, фокус должен смещаться от оценки уверенности в «решаемости» к оценке того, сколько еще ресурсов можно потратить на решение. Таким образом, переход между стадиями исследовательской и типовой работы становится плавным, управляемым и контролируемым через корректировку степени определенности контекста.

Степень полноты контекста можно рассматривать как нечеткую величину, отражающую динамику накопления знаний командой в процессе решения задачи. Для ее описания целесообразно использовать функцию принадлежности — инструмент, показывающий, насколько состояние понимания в текущий момент соответствует состоянию «осмысленности» задачи.

По-простому степень «понятности» можно описать функцией принадлежности «от тумана к ясности», а кому интересно проверить, насколько глубока кроличья нора, можно подумать о том, как определить насколько задача уже понятна когда, вообще говоря, еще не известно сколько всего нужно знаний, чтобы она стала понятной. И чтобы решить эту проблему потребуется нормирование функции принадлежности относительно наблюдаемого процесса накопления знаний, что и позволит измерить понимание не в абсолютных категориях, а в координатах реальной динамики проекта. Достаточная зона осмысления при этом определяется через точку фазового перехода — момент, когда коллективное мышление переходит от хаотичного поиска гипотез к системному построению модели решения.

Точками фазового перехода могут быть, например, – момент, когда появляется первая формализованная гипотеза, то есть переход от исследовательской растерянности к осмысленным экспериментам и момент, когда команда способна построить план реализации без фундаментальных неизвестных.

Ограничение по времени для исследовательских задач

В Agile-практиках существует концепция «spike» — специального типа задач для исследований с жестким ограничением по времени (timebox). Вместо оценки «когда будет готово» устанавливается бюджет времени на поиск решения.

Spike часто путают с Proof Of Concept (PoC), ниже сравнительная таблица, которая объясняет spike в сравнении с PoC:

| Критерий | Спайк | PoC |

| Цель | Ответить на вопрос | Показать возможность |

| Время | Часы-дни | Недели-месяцы |

| Код (или иной артефакт) | Выбрасывается | Может стать основой |

| Фокус | Конкретное исследование | Широкая концепция |

| Результат | Знание | Прототип |

Директивная оценка по ресурсам

Proof of Concept в действительно тоже исследовательская задача, но зачастую куда более масштабная, так что сравнение выше было представлено не просто так 🙂 Для PoC лучше подойдет оценка не по срокам, а по доступным ресурсам:

- Определите, сколько времени команды вы готовы выделить на поиск решения (например, 1 квартал, 2 разработчика)

- Так как это длительное исследование, чтобы не потерять контроль, определите контрольные точки

- Определите, при каких условиях продолжать, при каких – останавливаться

- Фиксируйте выводы, так как даже отрицательный результат – это ценное знание

Такой подход честно признает, что мы не знаем, получится ли у нас, но готовы потратить X ресурсов на попытку.

Вопрос культуры?

Главная проблема, как водится – не технологическая, а культурная. Во многих организациях признать неопределенность считается слабостью.

Тут есть несколько рекомендаций:

- Легализовать неопределенность через создание процессов, через которые могут проходить исследовательские задачи. Нет процесса — нет «легального» способа работать с такими задачами.

- Отделить Discovery от Delivery. Discovery оценивается по ресурсам, Delivery — по срокам.

- Сравнивать план с фактом по оценке (например на ретро) и самое главное – выделять паттерны ошибок и менять систему так, чтобы с этими паттернами работать.

Выводы

Исследовательские и типовые задачи живут в разных вселенных планирования. Попытка применить статистические методы к исследованиям – это как пытаться измерить температуру линейкой. Инструмент не подходит для измеряемой величины.

Кому интересно взорвать себе мозг в части измерений подумайте о деньгах. Деньги – это одновременно и объект измерений и мера ценности которая к тому же постоянно меняется.

Для исследовательских задач управляйте ресурсами, а не сроками. Установите бюджет времени, определите контрольные точки, зафиксируйте критерии успеха.

Для типовых задач применяйте всю мощь статистики – декомпозицию, исторические данные, вероятностные оценки.

Спасибо, надеюсь было интересно и, главное, полезно 🙂